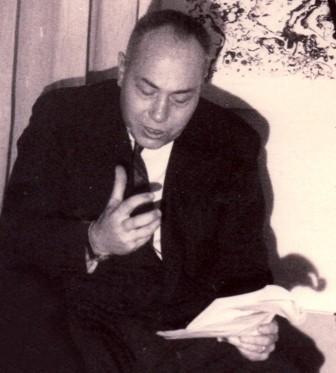

Velso Mucci.

Velso Mucci.

|

Uno scritto di Mario Giunco, pubblicato su Koinè, in memoria di un intellettuale cosmopolita e scomodo – che aveva trascorso le estati a Rosburgo – primo in Italia a tradurre Bertolt Brecht, Paul Eluard e Nazim Hikmet.

Roseto degli Abruzzi (TE)

Giovedì, 23 Ottobre 2025 - Ore 16:45

Un intellettuale cosmopolita e “bohémien”. Scomodo, anche per i suoi amici.

Un “cantastorie della rivoluzione”, diviso fra utopie e progetti artistici.

Di Velso Mucci (Napoli 1911 – Londra 1964) restano poche foto, con la pipa, il basco, la camicia di fustagno e qualche caricatura. Gli è intitolato l’Istituto professionale statale di Bra (Cuneo).

Era figlio di un maestro di musica, Ranieri, originario di Corropoli. Aveva come patria il mondo, ma non dimenticava Rosburgo, dove aveva trascorso le estati dell’infanzia e dell’adolescenza, e l’Abruzzo.

In una poesia, composta nel 1958 a Tashkent (Uzbekistan), dove si era recato per la prima conferenza degli scrittori d’Asia e d’Africa, scriveva: “Questa è una terra che ti sarebbe piaciuta, padre: / qui le case sono basse / e non tolgono luce / ai pioppi sottili e alle querce; / e vive un popolo / con cui avresti legato, / perché è forte e gentile come il tuo, / ma del tuo non ha l’amarezza / che vedevo sul viso dei tuoi paesani / spinti dalla fame a vuotare il paese natio / per andarsene scarni e scuciti in America”.

Poeta e romanziere, Mucci tradusse per primo in Italia Bertolt Brecht, Paul Eluard e Nazim Hikmet, uno dei maggiori poeti turchi del Novecento.

Amava gli sport, calcio e ciclismo, che aveva praticato.

Fra il 1926 e il 1930 giocava nelle riserve della Juventus. Aveva conosciuto il portiere “gentiluomo” Giampiero Combi, capitano della Nazionale italiana per la prima volta campione del mondo nel 1934.

Un personaggio femminile di un suo romanzo così lo descrive: “Quei ragazzoni della squadra torinese francamente mi erano simpatici. Uno specialmente. Nero come un corvo, con due occhi che bruciavano in continuazione; e un gran naso volitivo. ‘Gran Piero’ lo chiamavano gli altri. Capii anche, dalle urla e dai giochi di spiaggia, che doveva occupare un posto speciale nella squadra, ma mi pareva impossibile che un giovane così distinto facesse il portiere”.

Dal 1934 vive per sei anni a Parigi: è giornalista, critico d’arte, libraio antiquario e gallerista. Diviene amico di Alberto Savinio, di Giorgio De Chirico, degli artisti dell’avanguardia.

Nel 1945 aderisce al Pci, ma se ne distacca dopo i fatti di Ungheria. Non è tenero nemmeno con i suoi amici più cari, Antonio Giolitti e Giancarlo Pajetta, che accusa di opportunismo.

Scrive: “Ho fatto per tanti anni la vita di trincea / in camere sudice con qualche libro / e un letto disfatto da mesi, / che neanche io so più da che parte sia il nemico./ So che, se tento un’uscita, / non vedo che facce pronte e ostili / a un mio passo sbagliato. / Né mi è valso mutar stanza e città, / ché mi trovo assediato nella polvere / con un sorso di grappa. / Tuttavia ho sempre guardato con piacere / nel vetro delle finestre / questa dura cosa / che è ancora la vita d’un uomo. / E un giorno / morirò nella strada”.

Fonda e dirige per cinque anni la rivista “Il costume letterario”, di cui è redattore il filosofo abruzzese Nicola Ciarletta.

Segue il Giro d’Italia nel 1962, inviato de “L’Unità”. Inizia a comporre un romanzo anti-Gattopardo e un altro autobiografico, “L’uomo di Torino”, che, nella struttura narrativa, richiama l’”Ulisse” di Joyce e racconta, in una serata, la storia di una famiglia. La Dublino del 16 giugno 1904 diviene la Torino del 7 novembre 1925.

Entrambe le opere restano incompiute per la morte dell’autore in un ospedale di Londra, dove si era trasferito per apprendere l’inglese.

Gli era accanto la consorte Dora Broussard: “Così andiamo nella notte abbracciati, / o moglie mia; / e io sento ancora il tuo bel viso acceso, / che in me dileguerà l’ora ch’io muoio”.

Mario Giunco

|